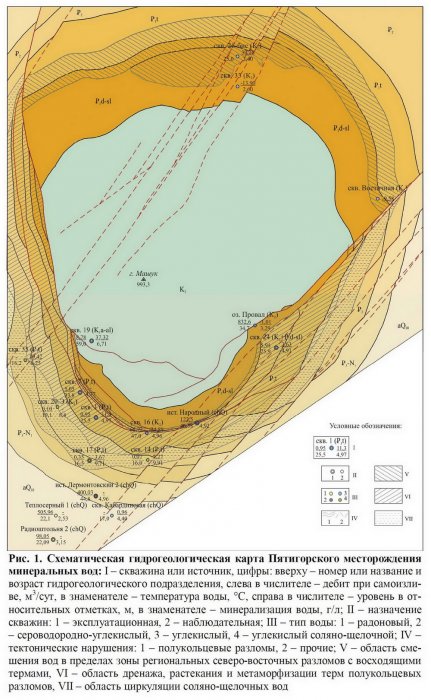

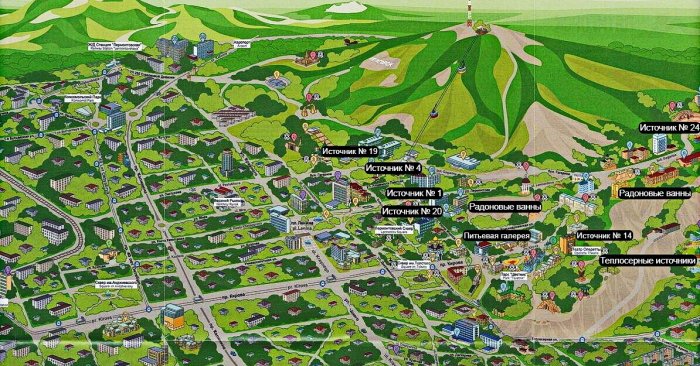

Водные ресурсы города ПятигорскАвтор: Плаксин Олег сейчас на сайтеОпубликовано: 17 сентября 2009 г. 19:35, посмотрело: 8129 Ставропольский край » город Пятигорск Город располагается преимущественно на террасах долины, образованной рекой Подкумок. Оборонительная Константиногорская крепость, давшая начало поселению, была построена в 1780 году на левом обрывистом берегу реки. Долгое время городская застройка располагалась на левом берегу реки, разрастаясь вверх по течению реки. В 1825 году на правом берегу Подкумка была основана станица Горячеводская, которая позже стала частью города. Русло Подкумка неоднократно менялось, что нашло отражение в формах рельефа. Реки Река Подкумок протекает по территории города с юго-запада на северо-восток. В пределах города в Подкумок впадает несколько небольших ручьёв: Грязнушка, Вонючка, Золотушка, а в восточной части города - река Юца. Озёра На территории города находится единственный естественный водоём — подземное карстовое озеро Провал, заполненное минеральной водой. Два водоёма — пруд в Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова и Новопятигорское озеро имеют искусственное происхождение. Они были построены для отдыха горожан и приезжающих на курорт. Искусственными являются также небольшие озера в районе горы Дубровка и на территории ипподрома. Знаменитый Провал, на склоне горы Машук, с давних пор привлекал к себе всеобщее внимание. Представляет собой конусообразную воронку диаметром 15 и высотой 41 метр, а на дне воронки бирюзовое озеро, цвет которому придают содержащиеся в воде сера и особые бактерии. Температура воды от плюс 26 до 42 градусов, глубина озера 11 метров. В 1858 году к озеру был проложен тоннель длиной 44 метра. Озеро стало еще одним местом для курортного лечения. В литературе Провал описали М.Ю. Лермонтов в "Герое нашего времени" и И. Ильф с Е. Петровым в "Двенадцати стульях". Озёра естественного происхождения, встречающиеся за пределами города, имеют небольшие размеры и сезонный характер. Ближайшие крупные водоёмы находятся на расстоянии более 10 км от города: Тамбуканское и Лысогорские горько-солёные озёра. Они содержат лечебную иловую грязь и непригодны для водоснабжения. Озёра встречающиеся за пределами города, имеют небольшие размеры и сезонный характер их наполняемости. Водоснабжение До конца XIX века город получал пресную воду из реки Подкумок и источников горы Бештау. Централизованное водоснабжение в регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) появилось в 1893 году в Пятигорске. Водозабором питьевых вод стал родник у подножия горы Юца. Дебит его достигал 14 тыс. м3/сут. Родник был обустроен и от него проложен лотковый водопровод протяженностью 14 км. До сих пор часть города (в основном, посёлок Горячеводский) снабжается питьевой водой и источника Юцкий. Андрей Владимирович Конради автор и строитель Юцкого водопровода для Пятигорска (1888-1890 гг.) В 1959-1961 гг., в связи с бурным строительством санаторно-курортных учреждений, для водоснабжения всех курортов КМВ было разработано технико-экономическое обоснование Кубанского районного водопровода с водозабором на Большом Ставропольском канале. На территории Карачаево-Черкесии построено водохранилище, наполняемое водой из реки Кубань, от которого был построен водовод для водоснабжения Пятигорска и всех курортов Кавказских Минеральных Вод. За счет практически неограниченного дебита, данный водопровод обеспечивал все возрастающие потребности курортов в хозяйственно-питьевой воде. В настоящее время он является основным для Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. Минеральные воды Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт. Санатории Пятигорска – это настоящие многопрофильные врачебные здравницы, которые самым достойным образом организуют отдых и лечение. Пятигорск знаменит своими минеральными источниками. У этих источников еще в 18 веке стали возводить санатории и пансионаты Пятигорска. Из группы курортов Кавказских Минеральных Вод Пятигорск располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами. Имеется свыше 40 источников минеральных вод, отличающихся по химическому составу и температуре воды; некоторые из них радоновые. Всего в Пятигорске 38 действующих скважин: эксплуатируются 23 скважины, 15 являются наблюдательными и находятся в резерве. Из расположенного близ Пятигорска Тамбуканского озера добывают высокоценную в терапевтическом отношении сульфидную иловую грязь. Благоприятные климатические условия, которые складываются летом и в начале осени, позволяют использовать их для климатотерапии. Однако из всех лечебных факторов Пятигорска наибольшее значение имеют его минеральные источники, история открытия, изучения и использования которых неразрывно связана с историей становления курорта, давно ставшего культурным и административным центром Кавказских Минеральных Вод. С незапамятных времён местные жители знали о существовании терм Пятигорья и их целебной силе. Первыми русскими поселенцами были обнаружены древние ванны, высеченные в травертине у источников. Большую роль в исследовании минеральных вод Пятигорья сыграли немецкие ученые, служившие в России. Среди них Г. Шобер (1720 г.), И.Я. Лерх (1733-1735 гг.), И.Г. Георги (1772-1774 гг.), И.А. Гюльденштедт (1770-1773 гг.), Я. Рейнегс (1783 г.), П.С. Паллас (1793 г.). Именно этот период можно считать точкой отсчета в развитии отечественной бальнеологии и курортографии Кавказских Минеральных Вод. Первые описания Машука и его минеральных источников дали П.С. Паллас (в 1773 году) и И.А. Гольденштедт (в 1778 году). Ф.П. Гааз одним из первых подробно описал состояние курорта в начале XIX столетия. Это емкая и достаточно подробная информация о раннем этапе развития курорта, об укладе жизни людей, приезжавших для лечения. Гааз дважды посетил этот край и по результатам поездки написал замечательную книгу «Мое путешествие на Александровские воды в 1809 и 1810 гг.», ставшую выдающимся литературным памятником отечественной курортологии. Основной целью написания книги было как можно быстрее и шире ознакомить врачей и больных с тогда еще практически не изученными минеральными источниками Пятигорья, первоначально названными им «Александровскими водами» в честь императора Александра I, по указанию которого была построена Константиногорская крепость, давшая начало развития Горячих вод и будущего Пятигорска. В этой крепости проживал и Ф.П. Гааз. Сам Гааз с сожалением отмечал, что «крепость сильно удалена от горячих источников. Возведение крепости на несколько верст левее или правее, ближе к горе, способствовало бы более надежной защите источников. Горячий ключ Мечухи (Машук), хотя и расположен всего в четырех верстах от крепости, не находится под ее опекой. Гааз не только впервые исследовал и описал одно из богатых природных достояний России, но и лично открыл серно-щелочные источники в Ессентуках, ряд целебных железистых ключей в Железноводске и кислосерный источник в Пятигорске. Елизаветинский (кислосерный) источник он обнаружил еще в свое первое посещение в 1809 году, когда заметил, как лошади извозчиков с жадностью пили воду не из Подкумка, а из теплого кисловатого источника. По словам местных жителей, кони от этого становились здоровее. Гааз сам попробовал эту воду и понял, что применять эту воду можно и людям. В 1810 году он написал свод правил для её употребления. Горячий источник быстро привлек к себе внимание врачей и посетителей относительно малой температурой и повышенным содержанием углекислоты и получил название «Кисло-серного», став самым популярным главным питьевым источником Пятигорского курорта. Источник углубили, превратили в небольшой колодец, в 1823 году над источником устроили каменный колодец и круглую площадку для посетителей вод, позднее рядом разбили Елизаветинский цветник и Емануэлевский парк. Воды Пятигорска также обследовали: в 1852 году – академик Н.Н. Зинин, в 1867 году – С.А. Смирнов. По инициативе С.А. Смирнова в Пятигорске в 1863 году состоялось открытие первого в России Русского бальнеологического общества. В середине XIX века была построена одна из старейших галерей Пятигорска, снабжавшаяся минеральной водой из Елизаветинского источника. В одноименной галерее размещались питьевые бюветы, в левом крыле - Товиевские ванны, а в правом - лечебница Святой Ольги, первая больница в городе. (В 1925 г. галерею переименовали в Академическую в честь 200-летия Академии наук.) Но по прошествии многих лет курорт развивался преимущественно как купальный. В 1901 г. были построены Пушкинские ванны, первоначально имевшие название - Ново-Сабанеевские ванны, получали серную воду из Сабанеевского источника, название которого появилось еще в 1825 г., когда у источников лечился генерал И.В. Сабанеев, участник Отечественной войны 1812 года. Широко применявшееся до 70-х годов XIX столетия питьевое лечение водой сероводородных источников введенное на курорте Ф.П. Гаазом не имело популярности. В конце концов метод питьевого лечения в Пятигорске был настолько забыт, что открытым в 1902 и 1914 гг. источникам Холодного и Теплого нарзанов не было придано должного значения. Питье минеральных вод как метод систематического лечения больных широкое распространение получило после открытия В.В. Нелюбиным в 1923 г. Михайловских источников. Последовавшее затем в 1924-1925 гг. открытие Красноармейских источников, ценность которых была научно обоснована при лечении тех же заболеваний, увеличило возможности питьевого лечения. Только в советский период влияние воды этих источников на больных было тщательно изучено и доказана ее высокая ценность при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и др. Еще шире стали возможности этого лечения с открытием в 1938 г. так называемого соляно-щелочного источника № 14. В 1948 г. в число действующих источников, предназначенных для питьевого лечения, вошел источник № 17. Таким образом, на курорте можно было применять питьевое лечение не только сероводородной минеральной водой, но и водами различного химического и газового состава. Курорт вновь становится питьевым, и эта его особенность в настоящее время получила широкое признание и развитие. После открытия курорта на горячесерных водах прошло уже более 200 лет и на протяжении всего этого времени пятигорские минеральные источники изучаются. В советский период крупные открытия новых источников минеральных вод в районе горы Машук принадлежат профессору А.Н. Огильви – первому директору Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии. С большим размахом проводились в это время разведочные гидрогеологические работы под руководством Ф.А. Макаренко, И.И. Володкевича, В.Л. Августинского, И.Я. Пантелеева и других. Результаты работ привели к значительному увеличению дебита углекисло-сероводородной и радоновой воды, к выведению новых источников типа нарзанов (горячие, тёплые, холодные) и открытию ценной углекислой соляно-щелочной воды. Пятигорское месторождение выделяется среди других месторождений КМВ богатством типов минеральных вод, различаемых преимущественно по газовому составу. По химическому составу и физическим свойствам питьевые воды Пятигорска представляют собой сложные системы. Пятигорское месторождение характеризуется большим разнообразием минеральных вод, здесь представлены: - углекислые воды сложного ионного состава малой и средней минерализации (минерализация - 4,0-8,5 г/дм3), кремнистые, холодные и теплые — Пятигорские нарзаны — используются в основном для лечебного питья; - углекисло-сероводородные сложного ионного состава (минерализация 4,5-5,5 г/дм3) кремнистые — используются как для наружных процедур, так и для питьевого лечения; - углекислые среднеминерализованные (минерализация 7,5-12,0 г/дм3) воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа Ессентуки-4 (минерализация 7,5-10 г/дм3) и Ессентуки-17 (минерализация 10,0-12,0 г/дм3) используются для питьевого лечения; - радоновые воды, разнообразные по содержанию радона и химическому составу: высокорадоновые сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, среднерадоновые сложного ионного состава с минерализацией 2,0-4,0 г/дм3 и слаборадоновые сложного ионного состава с минерализацией 2,5-3,5 г/дм3. Углекисло-сероводородные воды составляют до 76% общего дебита минеральной воды курорта. Слабоуглекислые радоновые воды (до 20% дебита). Соляно-щелочные (углекислые хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые) (около 2% дебита). Углекислые железистые гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевые воды (1-3% дебита). Углекисло-сероводородные и углекислые воды различаются только по газовому составу, а солевой состав их сходен. Существенным отличием является то, что воды первой группы имеют в своём составе 8-11 мг/л сероводорода, а второй группы – не содержат его. Свободная углекислота имеется в разной пропорции: в углекисло-сероводородной до 1 г/л, а в углекислой – до 2,4 г/л. Соляно-щелочные, близкие к «Ессентукам-4 и 17», воды отличаются от других пятигорских вод как по общей минерализации, так и по солевому составу. Содержание сухого остатка в соляно-щелочной воде 8,5-9,0 г/л, а содержание свободной углекислоты вдвое меньше. Радоновые воды Пятигорска отличаются более низкой минерализацией. Они содержат от 2 до 3 г/л сухого остатка, но процентное соотношение составных частей мало отличается от других пятигорских источников. Радоновые воды сероводорода не содержат, углекислоты в них в 2-5 раз меньше, чем в других водах, но зато содержат газ радон. Основной минеральной водой Пятигорского курорта является знаменитая горячая углекисло-сероводородная вода, все остальные воды – её производные. Их образование происходит в результате подъёма из недр Земли, с большой глубины горячей углекисло-сероводородной воды по трещинам кольцевых разломов, образовавшихся от продвижения вверх расплавленной магмы из глубинных земных слоёв. В зависимости от скорости движения, характера окружающих пород вода подвергается изменениям: она охлаждается, теряет сероводород, меняет свой солевой состав, обогащается радоном. Так, горячая углекисло-сероводородная вода, проходя через песчаники свиты Горячего Ключа, теряет сероводород и приобретает тип углекислой бессероводородной воды (тёплый нарзан, Красноармейские источники). Она же, попадая в делювиальные отложении, содержавшие соли радия, разбавляется грунтовой водой местных осадков, теряет сероводород и частично углекислоту, 50% сухого остатка, насыщается радоном и становится радоновой (теплосерные источники №1, 2 и др.). Образование соляно-щелочных вод Пятигорска несколько иное, и эти воды формируются в меловых отложениях, а не палеоген-неогеновых. Воды старейших Лермонтовского №1 и №2 и Народного источников относятся к термальным (+45°С и +47°С) углекислым сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридным кальциево-натриевым с минерализацией около 5,3 г/л. К этому же типу относятся воды источников Новая наклонная буровая №2 и буровая №16. Эти воды используются для ванн, а также для питьевого лечения. Использовались они и для промышленного розлива (минеральная вода «Машук»). Минеральные воды Пятигорского месторождения, по классификации О.А. Алекина – Е.В. Посохова (1975), принадлежат к двум геохимическим типам: I – гидрокарбонатно-натриевому и II – сульфатно-натриевому. К типу I относятся углекислые соляно-щелочные воды, к типу II – сероводородно-углекислые, азотно-углекислые, углекислые и радоновые воды. Минеральные воды геохимического типа I - углекислые соляно-щелочные (содовые) воды вскрыты и каптированы в верхнем мелу и сульфидсодержащих битуминозных танетских песчаниках на глубине 130-700 м. Это хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с М 8,3-17,6 г/дм3, СО2 раств. – 0,5-1,7 г/дм3, Т 15-25°С (скв. 14, 17, 20, 30, 35). Дебиты скважин, вскрывающих эти воды – 0,006-0,08 л/с. Минеральные воды геохимического типа II: - Сероводородно-углекислые воды SO4-НСО3-Cl–Ca-Na состава (скв. Провальская, Варвациевская, Наклонная 2, 16, ист. Лермонтовские) характеризуются М 3-5,5 г/дм3, СО2 0,5-1,6 г/дм3, H2S 9-14 мг/дм3, Т 27,1-50 °С. H2S в них биохимического происхождения. - Углекислые воды SO4-Cl-НСО3–Ca-Na состава с М 4,2-7,5 г/дм3, СО2 0,3-1,9 г/дм3, Т 27-60 °С (скв. 1, 4, 7, 24 и др.). - Азотно-углекислые воды SO4-Cl-НСО3–Ca-Na состава с М 3,0-3,3 г/дм3, СО2 0,35-0,7 г/дм3 (скв. 26-бис). - Радоновые воды имеют НСО3-SO4-Cl–Ca-Na состав с М 2,3-2,9 г/дм3, СО2 0,15-0,5 г/дм3, Rn 5-35 nKu/л (ист. Теплосерные, Радиоштольня 2). В минеральных водах Пятигорского месторождения содержатся микрокомпоненты: Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, F, Br, J, Sr, а также ортоборная (1,5-57,2 мг/л) и кремниевая (20-91,8 мг/л) кислоты. Расчетные глубины формирования минеральных вод составляют для вод типа I – 240-900 м, для вод типа II – 760-1800 м. Сероводородные воды История Пятигорья свидетельствует о том, что первопричина возникновения города и курорта Пятигорска кроется в целебной силе его знаменитых серных источников. Эта группа источников известна с глубокой древности. Основной тип – сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые углекисло-сероводородные минеральные воды с минерализацией 5-5,3 г/л. Эти воды используются в лечебных целях преимущественно для бальнеолечения в санаториях города. К наиболее широко использовавшимся источникам относятся следующие: Лермонтовский № 1 и № 2, Народный источник и Народная буровая, Варвациевская скважина и Наклонная № 2, скважина № 16. Эти источники имеют свободный сток, отбор воды из скважин можно регулировать в соответствии с потребностью, но в пределах их производительности, что в условиях Пятигорска определяется степенью влияния эксплуатации скважин на другие действующие источники. На курорте имеются несколько источников углекисло-сероводородной воды, которые или находятся в резерве, или служат для наблюдений за режимом месторождения. К ним относятся Пушкинская штольня, Провальская скважина, Наклонная № 1 и № 3, скважина № 29, озеро Провал и другие. Все выходы углекисло-сероводородных вод весьма близки по химическому составу, общему содержанию солей и физическим свойствам. Характеризуются они высокой температурой, сравнительно низкой концентрацией солей (5 г/л), терапевтически активной концентрацией сероводорода (10 мг/л) и кремния (50 мг/л), повышенным содержанием радия и его изотопов. Эти воды использовались в основном для бальнеологических процедур (Пироговские, Лермонтовские, Пушкинские, Ермоловские и Народные ванны), а некоторые из них были выведены в питьевые бюветы Академической галереи (скв. № 16), Бювет источника Лермонтовский № 2 в парке Цветник и использовались в лечебных питьевых целях. В Академической галерее питьевой бювет располагался до конца XIX века и затем с 1962 года до "перестройки", когда отпускалась углекисло-сероводородная вода скважины № 16. Источник Лермонтовский №1 (Александровский) - первый из известных горячих минеральных источников Пятигорска, был обнаружен на северо-западном склоне горы Горячей (напротив Лермонтовских ванн). С древних времен местным жителям были известны эти места своими удивительными природными объектами - вытекающими из горы горячими водами. Гора, сложенная из травертинов, в те времена была испещрена множеством русел вытекающих из неё ручейков минеральных источников. И сейчас можно разглядеть их иссохшие русла на склоне горы Горячая под Орлом. Задолго до того, как Пятигорск стал курортным городом, жители окрестных поселений вырубали в горе небольшие углубления прямо в камне, видимо использовали их для принятия ванн, наполняемых водой целебных источников. В 1780 году, здесь, недалеко, была основана крепость российской армии - Константиногорская, названная по имени внука императрицы Екатерины II. В конце 80-х годов у крепости образовалось небольшое сельбище. После рескрипта императора Александра I (от марта-апреля 1803 года) было узаконено курортное место Горячие воды. В 1812 году было образовано поселение Горячие Воды (Горячеводск) у горы Горячей, отрога горы Машук. С 1822 года началось активное развитие курорта. 14 (26) мая 1830 года поселение было преобразовано в город Пятигорск. Название города связано с расположенной в непосредственной близости горой Бештау, которая также известна как «пять гор». Первый обнаруженный в 1809 г. и описанный Ф.П. Гаазом, "горячий кладезь", или просто "горячий" источник с температурой воды +36°R, получил название Александровский (позднее Александро-Ермоловский), а в советские годы переименован в Лермонтовский №1. На базе главного, тогда, источника Пятигорска - Александровского, функционировали Александровские, Ермоловские и Николаевские ванны (ныне Лермонтовские). Первыми были построены Александровские ванны, на Горячей горе, у одноименного источника выходящего из недр самотеком без каптажа. В 1819-1820 г.г., чуть ниже Александровских купален, на уступе горы Горячей (ныне там находится кинотеатр под открытым небом "Машук"), из дерева были построены Ермоловские ванны (разобраны во второй половине XIX века). В 1829-1831 годах, у подножья горы Горячей, на месте болот, образовавшихся из стекавших с неё источников устроен парк «Цветник». Первоначально парк назывался «Николаевский Цветник».  На склоне горы Ермоловские ванны и экипажная дорога к ним, за ними, чуть выше Александровские ванны. 1832 год В 1831 году, было построено каменное здание Николаевских ванн с 16-ю мраморными ваннами и раздевальными. Воду подвели к ванным по цельным деревянным трубам герметически закрытым из главного Александровского источника. Николаевские серные ванны принимали: М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, композитор Алябьев и другие. 13 мая 1841 года М.Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск в пятый и последний раз. Он успел принять 23 серные ванны. В июле 1840 года, на территории Армении, в районе горы Арарат, произошло сильное землетрясение с "извержением", отголоски которого докатились и до Пятигорска. Гул и тряску ощутили все жители тогдашнего курорта. После чего Александровский источник иссяк и Александровские купальни стали не нужны и были разобраны. Несколько позднее источник пробился вновь, но ниже своего первоначального места, где находится и поныне. Припомним здесь кстати, что когда в июле 1840 года на Арарате произошла известная катастрофа, обрушение части горы и извержение из неё, тогда на другой стороне Кавказа, у подошвы Машука, в Пятигорске, в июле же месяце, обнаружились также явные следы землетрясения с подземным гулом, после чего мгновенно иссяк лучший целебный ключ Александровский, открывшийся снова только по истечение долгого времени. В конце ноября 1874 г. в Пятигорске начались горные работы и носили преимущественно каптажный характер. Здесь французский специалист Жюль Франсуа отступил от рекомендаций Ф. Кошкуля об обязательной очерёдности и методике ведения работ и допустил ряд серьёзных просчётов. Сначала, 23 ноября, он заложил Товиевскую штольню и одновременно с этим траншею для разведки Михайловских источников, что делать было необязательно, да и просто лишь в крайнем случае. Затем была заложена штольня под Александровский источник. К счастью, Ж. Франсуа не успел добраться до верхних источников Горячей горы. Но он, не изучив досконально местность, всерьёз намеревался каптировать верхние источники штольней, которая должна была начинаться у южного крыла Елизаветинской галереи. Штольня задумывалась для спуска воды верхних источников Горячей горы к подножию склона, где француз хотел соорудить центральное ванное здание Пятигорского курорта. Длина штольни планировалась в 500 м, плюс дополнительные выработки – поэтому на такие объёмные затраты Ж. Франсуа хотел попросить ещё денег. Но самое грустное даже не в том, что работы угрожали повышением затрат, а тем, что француз не понимал или грубо игнорировал замеченную многими специалистами связь между известными тогда источниками. Сложность гидрогеологии Машука и недооценка реальной возможности перехвата горными выработками ряда действующих источников таила в себе опасность дезорганизации системы тогдашней эксплуатации ключей и нарушения нормальной деятельности курорта. Вскоре это и произошло. Кстати, исследователь Машука Ф. Баталин весьма обстоятельно обосновал гипотезу о едином режиме всех источников Горячей горы, выделяя режим ряда верхних источников, объединённых им в группу источников Внутреннего хребта. Подход и классификация Баталина с успехом подтвердились уже в советское время, однако её часто забывают, зато в научной литературе встречается формальная классификация, которую «изобрёл» Ж. Франсуа. На практике он не заморачивался и следовал простой рабочей схеме: обнаружить основную породу, обнажить в ней пункты наименьшего сопротивления (трещины), захватить воду в коренной породе или вблизи неё. Любопытно, что данное правило (захвата «жилы») было хорошо известно русским специалистам, но часто историки приписывают «новинку» этому зарубежному инженеру. Что, дескать, он, Жюль Франсуа, привёз в Россию принцип каптажа минеральной воды. Но справедливо то, что на Кавминводах применил впервые этот принцип именно он. Правда, не всегда благоразумно… Так, «Михайловская» траншея, обнажив коренную породу, значительно увеличила дебит наружного источника, но при этом увеличилась температура воды и содержание в ней сероводорода. Товиевская штольня вывела большое количество горячих вод, но при этом упал дебит всех верхних источников. Закладывая очень важную штольню под Александровский источник, француз совершенно не учёл возможность её влияния на верхние источники Горячей горы. Штольня была заложена 28 ноября 1874г. с горизонта на 13,62 м ниже устья Александровского источника. К началу 1875 г. штольня достигла длины 18 м. Со стен стала просачиваться вода в относительно небольшом количестве. Но, как и следовало ожидать, Ермоловский источник исчез… Александровский пока действовал. В ходе странных усилий Жюля Франсуа на трёх курортных группах незаметно прошло время, по истечении которого француз пыжился представить Правительству «Общую программу улучшения Кавказских минеральных вод». Начатые им работы были далеки от завершения, а многие из них имели пробный характер. Ведь, по мнению Ж. Франсуа, имевшийся на Кавминводах русский гидрогеологический опыт «недостаточно хорош». Уже в декабре 1874г. русское правительство стало общаться с Парижем в части продления срока пребывания инженера в России. Особая комиссия, наконец, потребовала от него представить Программу не позже 7 февраля 1875г., но в тот самый день Ж. Франсуа не нашёл ничего лучшего, как спешно и тайком покинуть Воды и укрыться в французском консульстве в Тифлисе. К концу апреля 1875 г. Вальберг довёл Товиевскую штольню до длины 74 м, в забое пробурил горизонтальную скважину, из которой хлынул фонтан горячей минеральной воды с дебитом свыше 300 тыс. л/сутки. Александровскую штольню пришлось остановить на расстоянии 27,7 м от устья, так как одна из заложенных в забое скважин вскрыла крупную трещину, и в штольню устремился бурный поток воды с дебитом свыше 700 тыс. л/сутки. Но такой повышенный дебит этих двух штолен вскоре отразился на других источниках. Совершенно иссякли все верхние источники Горячей горы, а имевшиеся там три ванных здания и солдатская купальня остались без воды. Резко упал дебит Теплосерных источников, и находившееся при них ванное здание стало испытывать острый дефицит воды. Почти полностью иссякли Михайловский и Елизаветинский источники, и курорт Пятигорск остался без питьевой минеральной воды. Инженеру Вальбергу пришлось приложить максимум усилий и технической изобретательности чтобы выправить ситуацию. Вначале он забил скважину в Товиевской штольне и пробурил другую на 1,2 м выше первой. Дебит воды стал резко сокращаться, но питьевые источники начали оживать. В июне 1876г. Вальберг заложил у Сабанеевского (Народного) источника, примерно на 5 м ниже его прежнего устья, неглубокую и слабо наклонную скважину, которая давала воды до 1200 тыс. л/сутки, а её температура составляла +46,3⁰С. Большой дебит этой скважины быстро повлиял на все верхние источники и особенно на Провал, бассейн которого почти осушился. Установив и здесь задвижку, Вальберг сократил расход воды до 240 тыс. л/сутки, и все верхние источники восстановились. В 1880 году, у подножья горы Горячей, построено новое каменное здание Ермоловских ванн. Также в парке был установлен открытый бювет Александровских вод. В 1901 году, в месте открытия первого пятигорского источника минеральной воды, была установлена скульптура Орла. Первый Орел был гипсовый, изготовлен Л.К. Шодким, а потому долго прослужить не мог. Орел несколько раз ремонтировался и наконец в 1973 году, была установлена бронзовая скульптура Орла (автор Н.М. Хаустов). По легенде, орел ужаленный змеёй упал в горячий ключ и исцелился. Орёл терзающий змею - символ КавМинВод. Орел символизирует силы, здоровье, долголетие, а змея — болезни и недуги. До наших времен сохранились только здания Ермоловских и Лермонтовских ванн. Александровский источник иссяк, по под Орлом можно увидеть вход в штольню и услышать запах сероводорода от воды протекающей в трещине горы. Первым питьевым источником минеральной воды в Пятигорске, был Елизаветинский кисло-серный источник, найденный в 1809 году доктором Гаазом, и названный им - в честь супруги императора Александра I. Елизаветинский кисло-серный источник, находился на склоне горы Машук, над ним была построена галерея, в советские времена переименованная в Академическую. По словам Гааза, все произошло так: «Однажды вечером, долее обычного задержавшись на Мечухе (первоначальное наименование горы Машук), я увидел лошадей, пивших воду из вытекавшей из этого источника канавки, и испугался, решив, что неподалеку должны быть черкесы. Оказалось, это ездовые из Георгиевска, приведшие в Константиногорск вконец измученных коней. Плохой вид животных ездовые объясняли гнилой водой Подкумка, которой вынуждены были их напоить. Тут они заметили, что лошади с жадностью пьют воду из большого горячего источника, где купались господа. Тогда ездовые решили напоить коней водой Елизаветинского источника и впоследствии без устали расхваливали его целебные свойства, вернувшие животным лоск и бодрость». Услышав рассказ извозчиков, Гааз понял, что источник этот — целебный и вода его будет полезной и людям. Он рекомендовал принимать его воду внутрь, положив тем самым начало питьевому лечению на пятигорском курорте. Источник, называемый также «кислосерным колодцем», быстро вошел в употребление. В 1820 году из него не раз пил Александр Сергеевич Пушкин, черпая воду ковшиком из бересты или донышком разбитой бутылки. Очень скоро «кислосерный колодец», как он тогда именовался, сделался популярным у «водяного общества», а площадка вокруг него — местом гуляния и встреч «водяного общества», что было достаточно ярко описано в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Месторасположение источника - над Горячеводской долиной - открывало взору отдыхающих восхитительные виды: "возвышения, простираясь в даль амфитеатром, оканчиваются в величественных снеговых горах, между которыми Эльбрус воздымает седую главу свою". Лермонтов даже написал картину открывавшегося вида от целебного источника. В 1850 году на месте обветшалых строений, архитектор Самуил Уптон возвёл Елизаветинскую (ныне Академическую) галерею из машукского камня. В наши дни Елизаветинский кисло-серный источник считается иссякшим. «...Пил Александровские воды» Эта фраза из дневника Льва Николаевича Толстого, относящаяся к его лечению в Пятигорске летом 1852 года, у современных читателей может вызвать вопрос: «Что за воды такие?» А знатокам пятигорской истории Александровский источник хорошо известен, поскольку это самый первый, самый знаменитый источник целебной воды, которому, в сущности, и обязан Пятигорский курорт своим существованием. Обнаружить его сегодня не столь просто как когда-то, но все же возможно. Для этого нужно из «Цветника» подняться к скульптуре Орла, украшающей вершину горы Горячей. Проходя под скалой, на которой стоит скульптура, вы явственно почувствуете запах сероводорода. А прислушавшись, услышите шум бегущего в недрах горы потока минеральной воды, скрытого от глаз людских. Это и есть напоминание об Александровском источнике, который вытекал два века назад на вершине «Горячки». Именно в его целебных водах купались пациенты будущего курорта у горы Машук - солдаты гарнизона Константиногорской крепости и первые приезжие из России. Именно эти воды питали самые первые ванны, стоявшие там же. Название источнику дал еще доктор Ф.П. Гааз, в честь императора Александра I, подписавшего рескрипт о признании Кавказских Минеральных Вод лечебной местностью государственного значения. В советское время источник был назван Лермонтовским, поскольку Михаил Юрьевич лечился его водами. Еще один, аналогичный по составу и лечебному действию, источник был выведен из недр Горячей горы уже в ХХ веке. Более обильный, а главное, более стабильный, он стал как бы наследником старейшего ключа. Поэтому со временем эти источники получили названия Лермонтовский № 1 и Лермонтовский № 2. Обычно все пишущие об истории Пятигорского курорта подразумевают, что первоначально эта горячая углекисло-сероводородная вода служила в основном для ванн и для питьевого лечения не использовалась. Оказывается, это не так. После того, как доктор Гааз рекомендовал для питья открытый им «кисло-серный ключ», названный Елизаветинским, для приема внутрь стали использовать и другие источники, в том числе и Александровский. Об этом мы наверняка знаем, благодаря Л. Толстому, которому он был рекомендован для питья. Надо полагать, что к этому, как и к любому другому источнику, каждый день тянулись чающие исцеления больные, убежденные: чем больше воды выпьешь, тем скорее вылечишься. И потому глотали до тридцати стаканов в день, а в промежутках гуляли поблизости. Но длительная прогулка доставляет удовольствие только в хорошую погоду. А если хлещет дождь, дует холодный ветер? Или нещадно палит солнце? Тут уж без укрытия не обойдешься. Вот и ставили у источников галереи - полотняные, деревянные, оберегавшие гуляющих в слишком жаркую или дождливую погоду. У Александровского источника такое сооружение появилось позже других - в 1843 году. Автором его проекта стал уроженец Эстонии И. А. Рисс, назначенный пятигорским архитектором в 1842 году - после того, как ушли из жизни главные строители Пятигорска братья Бернардацци. Многого он сделать не успел - умер два года спустя. После него осталось в Пятигорске лишь несколько частных зданий, деревянные Сабанеевские ванны да Александровская питьевая галерея, возведенная на месте разобранных по ветхости Александровских ванн. Монументальное сооружение со множеством арочных проемов, венчавшее вершину горы Горячей, можно видеть лишь на немногих гравюрах середины века - галерея была деревянной, а потому и недолговечной. Во времена Толстого курортная публика ее охотно посещала. Лев Николаевич тоже не раз заглядывал туда, когда пил воду, делая это очень старательно и регулярно. «Галерея очень забавна, вранье офицеров, щегольство франтов и знакомства, которые там делаются» - отмечал он в дневнике. В конце 50-х, а по некоторым данным, в 70-х годах, галерею убрали. Она была одной из последних деревянных галерей, строившихся на наших курортах. Занявший в скором времени пост главного архитектора Кавказских Минеральных Вод англичанин С. Уптон по указанию наместника Кавказа М. С. Воронцова стал возводить у источников великолепные каменные сооружения, которые доныне восхищают нас. Воду Александровского источника вновь стали использовать для питья после того, как в 1897 году по проекту инженера К.Ф. Ругевича в «Цветнике» был сооружен бювет в виде изящной мраморной колонки, который назвали Воронцовским. В 1932 году вместо него там, же в «Цветнике», по проекту архитектора П.П. Еськова построили треугольную беседку, получившую название «Стахановский бювет». Однако это название осталось не известным широкой публике, которая обычно именовала бювет «Треугольным». В 1972 году вода Лермонтовского источника № 2 была выведена в открывшуюся Центральную питьевую галерею, где ее и пьют сегодняшние курортники. На месте Александровской галереи к столетию кавказских курортов поставили фигуру орла. Очень скоро он стал эмблемой Кавказских Минеральных Вод. А еще его скульптуру можно смело считать своеобразным памятником целебному источнику, который дал жизнь Пятигорскому курорту и возвращал здоровье многим тысячам россиян. Источник: Газета Кавказская здравница 21.01.2013 Углекислые воды - Пятигорские нарзаны Эти воды в прошлом назывались на курорте "углекисло-бессероводородными" на том основании, что все они рассматривались как производные от углекисло-сероводородных. Теперь углекислые воды обнаружены в более глубоких горизонтах (скв. № 24, 19, 33), что позволило пересмотреть вопрос о "первородстве" пятигорских вод. Сохранение названия "основных" за углекисло-сероводородными водами возможно в настоящее время лишь с точки зрения количественной их характеристики. Все старые углекислые источники (Холодный и Теплый нарзаны, Красноармейские источники) обладали относительно малым дебитом, в сумме не превышавшим 30 куб. м/сутки, что не позволяло до недавнего времени широко применять на курорте питьевое лечение. Открытие новых, достаточно обильных углекислых источников создало реальную возможность применения углекислых вод для питьевого и бальнеологического лечения. Углекислые воды – горячие, тёплые и холодные нарзаны – выводятся из скважин 19, 7, 4, 1 и подаются для питья в одноимённые бюветы. Эти воды, под наименованиями «Машук-1» и «Машук-19», могут также использоваться для розлива. В Питьевой галерее представлены также углекислые железистые воды скважины Красноармейской новой и соляно-щелочные воды типа «Ессентуки-17» (скважина 17).  Особый интерес представляют радиоактивные минеральные воды. С каждым годом популярность этого вида лечения возрастает как среди больных, так и среди врачей. Методы лечения радиоактивными изотопами в виде радоновых ванн, душей) орошений и ингаляций вошли в практику Пятигорского курорта. Широкое использование этого вида курортного лечения в Пятигорске обусловлено гидроминеральной базой) основу которой составляют радоновые воды Пятигорского и Бештаугорского месторождений. Курорт Пятигорск снабжается радоновыми водами двух месторождений – Пятигорского и Бештаугорского, поступающими соответственно в Нижнюю и Верхнюю радоновые лечебницы. Разнообразные типы вод месторождения добываются преимущественно с глубины от 1,5 до 400 метров. Запасы радоновых вод базируются на возможностях Бештаугорского месторождения (скважина №113). Современные эксплуатационные запасы радоновых вод пятигорского типа утверждены в ГКЗ в количестве 500 м3/сутки. Радоновая вода скв. № 113 (Бештаугорское месторождение) по количеству растворенных в ней солей относится к водам слабой минерализации (0,7 г/л) и характеризуется сложным изотопным составом. Концентрация радона-222 в ней составляет 190-220 нКи/л. На ее базе функционирует Верхняя радоновая лечебница, в резервуары которой вода поступает самотеком по трубопроводу. Довольно большая Пятигорская группа источников выходит на поверхность по южному и западному склонам горы Горячей (в районе Теплосерной улицы в центральной части города). Радиоактивность их открыта в начале нашего столетия (1913 г.) но только в последние 30-40 лет радоновые воды нашли широкое применение. По ионному составу радоновые воды всех источников горы Горячей однотипны с основной пятигорской водой) но имеют меньшую минерализацию) не содержат сероводород и характеризуются низкой концентрацией углекислоты. Количество радона в разных источниках колеблется в широких пределах - от 5 до 274 нКи/л. Территориально радоновые воды горы Горячей подразделяются на 2 группы. В южную группу входят теплосерные источники № 1 и № 3, а также источники, каптированные радиоштольней № 2. Эта группа представляет основные запасы радоновых вод на Пятигорском месторождении. Северная или "Академическая" группа объединяет воды источников № 2, 4, 6, 8, 10. В настоящее время воды этой группы не используются. Скважина № 19 ("горячий нарзан") расположена на юго-западном склоне горы Машук, в балке у санатория "Ленинские скалы", пробурена в 1956 г. Характеризуется высокой исходной температурой (выше 42°С), высокой газонасыщенностью (более 1000 мл газа в 1 л воды), средней концентрацией солей (7,0-7,6 г/л), терапевтически активной концентрацией кремния (более 50 мг/л). Пятигорские нарзаны (углекислые воды) используются для питьевого лечения. Это тёплые нарзаны (скважины № 4, 7 и 24), с температурой от +25°С до +35°С; горячие нарзаны (скважины №19 и 33) с температурой +52°С и +60°С и холодные нарзаны (Красноармейский источник №1) с температурой +23-24°С. Все теплые нарзаны характеризуются высокой газонасыщенностью, сравнительно низкой концентрацией солей (5,2 г/л), терапевтически активной концентрацией железа - более 10 мг/л (источник № 4) и кремния (источник № 24), повышенным содержанием тяжелых металлов (источники № 4, 7, 24), марганца, калия, радия-224, воду источников № 1 и № 7 относят к слаборадиоактивным с повышенным содержанием радия. В качестве лечебных питьевых на Пятигорском курорте используются воды типа Ессентуки № 17 (скв. № 14, 17, 30), Ессентуки № 4 (скв. № 35) и углекисло-сероводородная вода скв. № 20 (ныне не действует). Воды Ессентукского типа характеризуются слабой газонасыщенностью, повышенными концентрацией солей (8,3-11,1 г/л) и содержанием брома. Соляно-щелочные источники (скважины № 14, 17, 20, 30, 35) используются для питьевого лечения. В отличие от вод Ессентуков они содержат меньше углекислого газа и гидрокарбонатов натрия. Углекисло-сероводородная вода скважины № 20 характеризуется высокой газонасыщенностью, терапевтически активной концентрацией солей (8,9 г/л), кремния, повышенным содержанием брома, йода, калия. От ессентукских сероводородных вод отличается более высоким содержанием сероводорода и солей, в том числе хлоридов и сульфатов натрия. Таким образом, внутреннее применение минеральных вод на Пятигорском курорте следует рассматривать как ведущий метод лечения различных заболеваний. Особое место среди них занимают заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и нарушения обмена веществ. В настоящее время в экспериментальных лабораториях, клиниках Государственного НИИ курортологии МЗ РФ, а также в лечебных учреждениях курортов Кавказских Минеральных Вод разработаны новые методы и дифференцированные показания к применению питьевых вод, накоплены сведения, объясняющие механизм физиологического и лечебного действия минеральных вод различного состава, что позволяет проводить питьевое лечение на Пятигорском курорте обеспечивая его высокую эффективность. Отпуск минеральной воды для питьевого лечения на Пятигорском курорте организован в галереях и бюветах, расположенных в зонах сосредоточения здравниц и лечебниц. Здесь отпускаются углекисло-сероводородные, углекислые и соляно-щелочные воды. Бюветы и питьевые галереи Пятигорска, где можно попить минеральной воды: - В Центральной (Новой) питьевой галерее выведена углекислая вода Красноармейского нового источника, углекисло-сероводородная вода Лермонтовского источника № 2 (пятигорского типа) и минеральная вода источника № 17 (ессентукского типа). - Бювет (открытый) «Скважина 1», находится в конце ул. Лермонтова, в Емануелевском парке. Здесь добывается и отпускается холодный нарзан. - Бювет «Источник №1» им. И.И. Володкевича, находится на ул. Лермонтова, рядом с санаторием "Тарханы". Выполнен из стекла и металлических конструкций. В бювете отпускается холодный нарзан (скважина № 1). - Бювет (открытый) Лермонтовского источника №2, в парке «Цветник», у юго-западного угла Лермонтовской галереи, рядом с гротом Дианы на северо-западном склоне горы Горячей. - Бювет источника №4 расположен на юго-западном склоне горы Машук, рядом с бюветом источника № 7. Для питьевых целей используется теплый нарзан скважины № 4. Бювет сооружен в 1925 г. по проекту архитектора П.П. Еськова. - Бювет источника №7 им. И.П. Павлова находится на юго-западном склоне горы Машук, близ санатория имени Лермонтова. Сооружен в 1956 г. К бювету подведена вода скважины № 7 - теплый нарзан. Источник открыт в 1915 г. А.Н. Огильви. В 1956 г. по проекту архитектора И.Г. Шамврицкого сооружен бювет. - Бювет источника № 19, в народе прозванный «Лермонтовский», находится у санатория «Ленинские скалы», мемориала воинской славы и Пятигорского некрополя. В бювете отпускаются углекислые воды скважины № 19 ("горячий нарзан") и скважины № 35 (типа Ессентуки № 4). - Бювет источника № 24 находится на территории санатория «Пятигорье» (ранее им. XXII съезда КПСС). В бювет, построенный в 1962 году по проекту архитектора А.Б. Черепова, подается нарзан из скважины №24. - Бювет «Красноармейского» источника находится на улице Красноармейская, на южном склоне горы Михайловская. Красноармейские источники были открыты в 1925 г. А.Н. Огильви и получили свое название по названию Красноармейского спуска. В 1927 г. на Красноармейском спуске построены три бювета этих источников. Проект их, по одной версии принадлежит архитектору П.П. Еськова, по другой - инженеру-строителю К.И. Кампусу. Позднее из-за малого дебита нарзанные источники перестали использовать, а в несущий их водоносный слой была пробурена скважина, давшая минеральную воду в изобилии, получившую название «Красноармейская новая». Она стала подаваться в Питьевую галерею, открытую в 1972 г. А в 2001 г. эта вода начала поступать и в бюветы на Красноармейском спуске, сейчас воды можно набрать только в одном из этих бюветов. Карта расположения питьевых бюветов в Пятигорске В соответствии с современной классификацией минеральные воды Пятигорска объединяются в следующие бальнеологические группы: - углекислые воды (горячие, теплые, холодные) - первый пятигорский тип, сложного ионного состава малой и средней минерализации, кремнистые, холодные и теплые так называемые «Пятигорские нарзаны», которые используются преимущественно для питьевого лечения на курорте, а также использовались для промышленного розлива в качестве лечебно-столовых («Машук № 1» и «Машук № 19»); - углекисло-сероводородные кремнистые, сложного ионно-солевого состава - второй пятигорский тип, используемые для наружных процедур и питьевого лечения; - радоновые воды - третий пятигорский тип; минеральные воды ессентукского типа (углекислые и углекисло-сероводородные), используемые для наружных бальнеопроцедур; - углекислые среднеминерализованные воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа Ессентуки-4 (М 7,5-10,0 г/дм3) и Ессентуки-17 (М 10,0-12,0 г/дм3), используемые для питьевого лечения (ессентукский тип); - бальнеологическая группа вод "без специфических компонентов и свойств" (азотные термы, метановые воды с повышенным содержанием йода и брома, слабоуглекислая хлоридная натриевая вода типа Арзни). На курорте Пятигорск многочисленные санатории, используют питьевые лечебные воды для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, нервной системы, кожи, системы кровообращения, периферических сосудов, органов пищеварения (болезни желудка, кишечника, печени и желчных путей), почек и мочевыводящих путей, гинекологических заболеваний, отдельных профессиональных заболеваний. Перечень медицинских показаний по внутреннему применению минеральных вод: болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); хронический гастрит с нормальной, пониженной и повышенной секреторными функциями желудка; неосложнённая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания кишечника (синдром раздражённого кишечника, дискинезия кишечника); болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; заболевания поджелудочной железы (хронический панкреатит); нарушения органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка; постхолецистэктомические синдромы; болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена); заболевания мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит). Перечень медицинских показаний по наружному применению минеральных вод: болезни сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, ишемическая болезнь, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов конечностей); болезни нервной системы (мигрени, вегето-сосудистые дисфункции, атеросклероз сосудов головного мозга); болезни органов пищеварения (хронические: колиты и энтероколиты, гастриты, гепатиты, холециститы, панкреатит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; дискинезии кишечника, желчных путей и желчного пузыря); болезни мочеполовых органов (циститы, пиелонефриты, простатиты, гинекологические болезни); болезни нарушения обмена веществ и болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение, подагра, оксалурия, фосфатурия, тиреотоксикоз, гипотиреоз и микседема); болезни органов дыхания не туберкулёзного характера (эмфизема лёгких, хроническая пневмония, бронхиальная астма, хронические астматоидные бронхиты); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрит, полиартрит, артроз, остеохондроз, последствия переломов костей, контрактуры и др.); болезни кожи (псориаз, экзема, нейродермит, лишай, склеродермия, крапивница). Рекомендации по применению: – при патологии гастродуоденальной системы, протекающей с гиперсекрецией (язвенная болезнь, гастродуодениты, хронические гастриты) в фазе затухающего обострения, минеральные воды назначаются малой минерализации (пятигорские нарзаны) и за 30 мин до приема пищи, в фазе ремиссии – за час или полтора; – при хронических гастритах с недостаточной секреторной функцией в стадии компенсации используются минеральные воды большей минерализации (соляно-щелочные воды источников № 14, 17, 30, 35); – при хронических персистирующих гепатитах, некалькулезных холециститах, дискинезиях желчных путей (вне обострения) возможно применение как углекислых (нарзаны и соляно-щелочные), так и сульфидных вод; при хронических гепатитах и остаточных явлениях вирусного гепатита с признаками активности процесса следует воздержаться от внутреннего назначения сульфидных вод, рекомендуются воды источников № 1, 4, 7, Красноармейский новый; – при хронических панкреатитах предпочтительно применять углекислые маломинерализованные слаботермальные и термальные воды (источники № 1, 4, 7, 24, Красноармейский новый); – при хронических колитах и энтероколитах с наклонностью к поносам назначаются маломинерализованные термальные и высокотермальные минеральные воды (источники № 19, Красноармейский новый); при колитах и дискинезиях кишечника с синдромом запора – воды с большей минерализацией (источники № 14, 17, 30, 35) в холодном или теплом виде; – при сахарном диабете предпочтительно применять воды ессентукского типа (источники № 14, 17, 30, 35) уже апробированные при этом заболевании; – при ожирении назначают воды малой минерализации (пятигорские нарзаны); – при заболеваниях мочевыделительной системы рекомендуются воды малой минерализации и с меньшим содержанием хлора (источник № 24). Родники, источники Пятигорска: Святой источник благоверного князя Олега Брянского Минеральный источник №1, «Холодный нарзан», скважина №1 Источник «Лермонтовский №2» (скважина №2) Источник №4 (скважина №4) Источник №7 (скважина №7) Источник №14 (скважина № 14) находится в небольшой штольне на северном склоне Горячей горы, на парковой прогулочной дорожке немного выше (позади) Пушкинских ванн. Не так давно воду этого источника можно было попить в ныне не действующем бювете у Пушкинских ванн. В середине 1930-х годов пятигорский гидрогеолог Иван Иванович Володкевич (1877-1958), под руководством А.Н. Огильви, производил бурение скважин №14 и №15 на Горячей горе в поисках минеральной воды. Скважина №14 дала соляно-щелочную минеральную воду типа «ессентуки 17». Скважина была каптирована. 44.038252, 43.087672 В 1938 году у северо-западного угла опорной стены Нижнего корпуса Пушкинских ванн была сделана небольшая каменная пристройка (бювет) для отпуска минеральных вод соляно-щелочного источника №14 аналога Ессентуки №17. Бювет представляет собой несложное архитектурное сооружение из стекла и камня. Стены внутри бювета облицованы глазурованной плиткой, входная арка и двери - остеклены. Сооружение считается памятником федерального значения. Бювет источника №14 (недействующий уже несколько последних лет) расположен у Пушкинских ванн, на проспекте Кирова д. 3. 44.038931, 43.086940 Скважина №20 углекисло-сероводородная вода с высокой газонасыщенностью, терапевтически активная концентрация солей (8,9 г/л), кремния, повышенное содержание брома, йода, калия, высокое содержание сероводорода и солей, включая хлориды и сульфаты натрия. 44.040662, 43.078359 В настоящее время скважина №20 не действует и не используется. Сероводородный источник и «Народные ванны» у подножья горы Машук 44.040167, 43.093193 Товиевский источник и «Народные ванны» в Емануелевском парке склон горы Машук 44.040566, 43.087832 Горячий сероводородный источник «Бесстыжая ванна» гора Горячая 44.039857, 43.090414 Сероводородный источник и радоновые «Народные ванны» склон горы Горячая 44.034829, 43.084272 Нарзанные ванны «Народные ванны» склон горы Горячая 44.036081, 43.086683 «Бесстыжие ванны» у сероводородного источника «Провал» склон горы Машук 44.046141, 43.099578 Геотермальный карстовый источник озеро «Провал» в пещере Источник Красноармейский нарзан 44.039448, 43.085985 Скважина «Провальская» Скважина «Варвациевская» Скважина «Кабардинская» Скважина «Наклонная 2» Скважины № 16, 24, 26-бис, 30 Скважина № 26-2 наклонная 44.062939, 43.093978 Скважина №29 44.040363, 43.083810 Скважина №35, воды типа Ессентуки №4 со слабой газонасыщенностью, с повышенной концентрацией солей (8,3-11,1 г/л) и содержания брома, мало углекислого газа и гидрокарбонатов натрия. Источники «Теплосерные» № 1, 2 «Радиоштольня 2» Скважина № 113

| ||