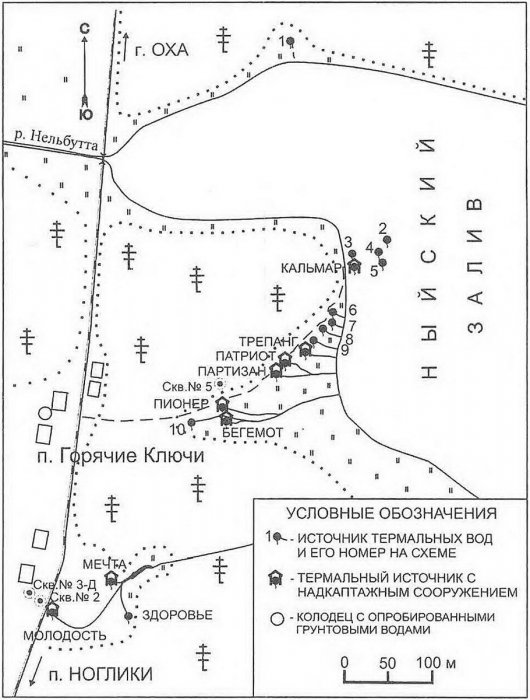

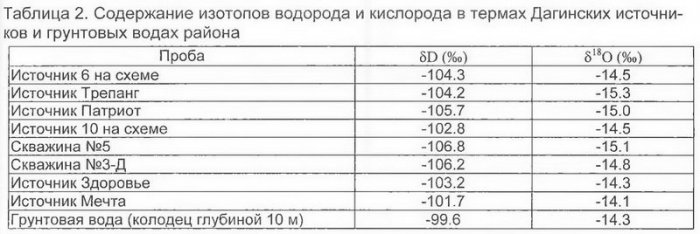

Дагинские термальные источники у села Горячие Ключи остров СахалинАвтор: Плаксин ОлегОпубликовано: 2 января 2018 г. 22:15, посмотрело: 13030 Сахалинская область » Ногликский район Дагинское месторождение термоминеральных вод находится на северо-востоке о. Сахалин, на побережье Ныйского залива Охотского моря, в районе села Горячие Ключи городского округа Ногликский Сахалинской области. Село Горячие Ключи названо по месторождению термоминеральных вод, находится в 28 км от районного центра поселка Ноглики. Дагинские источники получили свое название по реке Даги и одноименному заливу, с устьем реки расположенному в 8,6 км севернее поселка. Дагинские источники - выходы термальных вод, памятник природы гидрогеологического типа федерального значения, общей площадью 9 га. Источники располагаются неширокой полосой протяженностью около 600 м и приурочены к зоне крупного разлома северо-восточного простирания в поле развития плиоценовых отложений. Суммарный дебит до 3 литров в секунду, температура воды - 32-55 градусов, минерализация колеблется от 1,6 до 12 г/л. Для Сахалина тип вод Дагинских источников является не специфическим. Воды с низкой минерализацией характеризуются гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом, а с более высокой минерализацией - хлоридно-натриевым. Воды источников отличаются повышенным содержанием кремнекислоты и повышенной щелочностью (pH 7,8-8,3). Около источников на берегу залива имеются целебные грязи. Месторождения лечебных термальных вод и лечебных грязей привлекают множество желающих принять ванны. Для посещения «Дагинских термальных источников» приезжают не только со всего Сахалина но и из других регионов. Общее количество источников 62, доступными являются – 9, имеющие разную минерализацию, температуру и химический состав. Все источники функционируют круглогодично. Источников два вида: "дикие" бесплатные и обустроенные, в которые можно попасть за деньги. Организован туристический оздоровительный комплекс. Платные термы находятся на территории лесхоза в доме-кордоне "Даги". Часто приезжие туристы ожидают от бесплатных источников комфорта платных. Дагинские источники, не смотря на их доступность и долгий период применения в бальнеотерапии, детально изучались лишь в 1950-60 гг. Наибольший вклад в изучение гидрогеохимиии месторождения внесли Б.Д. Широков (Атлас..., 1967; Геология СССР, 1974), О.В. Равдоникас и Ю.А. Андрющенко (1967), Н.Д. Цитенко (1961), М.А. Штейн (1962а; 19626; 1967) и другие. Затем был долгий период без режимных научных наблюдений за состоянием термальных источников, данных о химическом составе термальных вод практически не было, изотопный состав гидротерм района не исследовался вовсе. Разведочные работы на месторождении проводились Охинской партией Сахалинской гидрогеологической экспедиции в период 1990-1991 гг., в результате которых были утверждены эксплуатационные запасы термоминеральных вод. В последнее время изучение гидротерм не проводилось, имеются лишь современные данные о химическом составе источников, полученные в лаборатории ДВ филиала ФГУ НПП «Росгеолфонд» по заказу МУЗ «Ногликская центральная районная больница» (2000 год) и в лаборатории ФГУ «РНЦ ВМиК Росздрава» по заказу ФГУ «Ногликский лесхоз» (2006 год). Но эти и другие материалы не опубликованы в открытой печати и носят, скорее, прикладной характер. Регулярные исследования Дагинского месторождения термоминеральных вод начались с 2004 года (Жарков, 2005; 2007). Основной целью было с помощью современных средств и методов выяснить особенности химического состава гидротерм и определение условий их формирования. Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 1) провести картирование района для составления схемы Дагинских термальных источников; 2) изучить макро- и микроэлементный состав гидротерм района; 3) изучить особенности изотопного состава кислорода и водорода в термальных и грунтовых водах района для выяснения генезиса гидротерм; 4) с помощью геотермометров провести расчет температур глубинных гидротерм и определить возможную глубину водного резервуара. Методы исследования В ходе полевых работ 2004-2005 гг, проведено описание и впервые, с помощью GPS-приёмника «Garmin-12», составлена подробная схема выходов термальных вод. Также изучены основные физико-химические характеристики термальных вод, произведен отбор проб термальных вод для лабораторных исследований. Для определения значений pH термальных вод использовался портативный pH-метр «HANNAHi9025». Полевые замеры температуры вод термальных источников проводились электронным термометром «Digitron-T200KC» с термопреобразователем КТХА 01.02Р-Т310, диапазон рабочих температур данной термопары составляет от -200° С до +1350° С, точность измерения 0.1° С. Для определения максимальной температуры продолжительность замеров доходила до нескольких минут. Пробы воды для удаления взвеси отфильтровывались на месте отбора в герметичные пластиковые емкости через бумажный фильтр (синяя полоса). В лабораторных условиях макрокомпоненты определялись с помощью классического химического анализа по стандартным методикам в испытательной лаборатории ДВ филиала ФГУ НПП «Росгеолфонд», г. Южно-Сахалинск (аналитик В.Д. Чугунова). В декабре 2006 года проведен отбор проб грунтовой воды, термальных источников и термальных вод скважин Дагинсжого месторождения для определения изотопов кислорода и водорода. Для данного месторождения это делалось впервые, изотопный состав очень важен для выяснения генезиса гидротерм района. Пробы для анализов изотопного состава термальных и грунтовых вод отбирались в герметичные стеклянные контейнеры для предотвращения загрязнения проб изотопами воздуха. Изотопные определения кислорода и водорода выполнены на масс-спектрометре Finigan МАТ 252 в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН (аналитик к.г.-м.н. Т.А. Веливецкая). Сходимость полученных результатов находится в пределах чувствительности применяемых методов. Расчет температуры глубинного резервуара проводился по Na-K-геотермометру с использованием формулы У. Гиггенбаха (Giggenbach, 1988). Результаты исследований, их обсуждение В структурном отношении район месторождения приурочен к Восточно-Сахалинскому антиклинорию, слагающему восточное крыло Дагинского антиклинального поднятия. Термальные источники пространственно тяготеют к зоне разлома северо-восточного простирания и оперяющим ее мелким разрывам восточного и юго-восточного простирания. Месторождение сформировано в водоносном комплексе отложений нутовской свиты верхнего неогена, которые представлены переслаивающимися толщами водоупорных глинистых отложений и водоносных песков. Общая глубина изучения месторождения составляет около 180 м. Первые 110-150 метров от поверхности сложены преимущественно водонепроницаемыми глинистыми отложениями. Ниже вскрыты песчаные отложения мощностью около 20 м, а глубже находятся глинистые отложения. Взаимосвязь между отдельными пластами чрезвычайно затруднена или практически отсутствует. Коэффициент фильтрации в центральной части месторождения находится в пределах 1 м/сут, в южной части около 3 м/сут (Цитенко, 1961; Геология СССР, 1974). На месторождении (рис. 1) выделяются три участка разгрузки термоминеральных вод: Южный, Центральный и Северный. Термоминеральные воды источников Южного участка (источники Молодость, Мечта, Здоровье) принадлежат к типу слабощелочных (pHs 7.4-7.5), метановых, хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод (табл. 1). Общая минерализация 2-2.5 г/л. Температура воды 30-40° С. Скважиной № 2 (рис. 1) на глубине 180-196 м вскрыты термальные (45° С) слабоминерализованные (TDS=1.2 г/л), хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые воды с рН=7.9. Здесь же, скважиной № 3-Д, с глубины 100 м выводятся на поверхность слабощелочные (рН=7.8-8.2), хлоридно-гидрокарбонатные натриевые термальные воды с температурой около 40° С и минерализацией 1.3 г/л. Общие запасы термоминеральных вод Южного участка утверждены (Полезные..., 2002) по категориям Ст+С2 в количестве 1250 м3/сут, в том числе 137 м3/сут по скважине № 2. Рис. 1. Схема Дагинского месторождения термоминеральных вод (по данным GPS). Центральный участок вытянут в северо-восточном направлении на 250 метров. В химическом составе вод источников наблюдаются заметные вариации при приближении к береговой зоне Ныйского залива. Воды источника Пионер слабоминерализованные (TDS=1.7 г/л) метановые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с температурой до 40° С, рН=7.5. Источники Партизан и Патриот метановые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с температурой 38-40° С (зимой температура до 53° С), рН=7.4-7.6, минерализация термальных вод 1.7-2.5 г/л (табл. 1). Термальный источник Трепанг (рис. 1) более минерализован (TDS=2.1 г/л), его хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды нагреты до 30° С (Цитенко, 1961). Скважина № 5 (источник Скорпион) на Центральном участке с глубины около 150 м вскрыла хлоридно-гидрокарбонатные натриевые термы с повышенным содержанием Са2+ и Мд2+. Минерализация глубинных терм более 2 мг/л. В северной части участка расположены котлы с глинистой термальной (25-30° С) водой хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (источники № 6-9 на рис. 1, табл. 1). Общие запасы термоминеральных вод Центрального участка утверждены (Полезные ископаемые..., 2002) по категориям B+C-i + С2 в количестве 1250 м3/сут. Термы источников Северного участка разгружаются в пределах литоральной зоны залива и в прилив заливаются морскими водами (каптированный источник Кальмар, источники № 2-5 на рис. 1). Среднеминерализованные (TDS=2-9 г/л), слабощелочные (рН=7.4), хлоридные натриевые термы (Т=28-40° С) заполняют воронкообразные котлы диаметром до трех метров и глубиной более метра. Здесь же встречаются небольшие грязевые грифоны. Таблица 1. Химический состав Дагинских термальных источников (в мг/л) Примечание: н/о - элемент не обнаружен; прочерк - элемент не определялся. Таким образом, для Дагинского месторождения характерно изменение химического состава термальных источников в зависимости от близости к приливно-отливной зоне. По значениям pH, температуре и катионному составу больших различий среди источников нет. Они все относятся к нейтральным или слабощелочным (рН=7-8) термам с невысокой температурой (25-55° С), с преимущественно натриевым катионным составом, только в гидротермах Северного участка несколько повышается содержание магния. В газовом составе преобладают метан и углекислый газ. По анионному составу термальные источники можно разделить на два типа: 1) хлоридные; 2) хлоридно-гидрокарбонатные. При приближении к приливно-отливной зоне геохимический облик термальных вод становиться ближе к морским водам залива. Это отмечалось и предшествующими исследователями (Цитенко, 1961; Штейн, 1967), которые указывали на формирование термальных вод Северного участка за счет разбавления глубинных хлоридно-гидрокарбонатных натриевых гидротерм хлоридными натриевыми морскими водами. Для выяснения источника водной компоненты гидротерм часто используют соотношение изотопов кислорода и водорода. Нами были апробированы термальные и грунтовые воды Южного и Центрального участков на содержание изотопов кислорода и водорода (табл. 2). К сожалению, отобрать пробы на Северном участке нам не удалось. Изотопный состав кислорода (6D=-101.7%o - (-106.8%о)) и водорода (518О=-14.1%0 -(- 1 5 .3 % о )) исследованных термальных вод аналогичен изотопному составу грунтовых вод района (5D=-99.6%0; 518О=-14.3%0). На рисунке 2 видно, что термальные источники и глубинные гидротермы, вскрытые скважинами, лежат в области распространения метеорных вод: между линией Крейга (Craig, 1961) и грунтовыми водами района, что указывает на доминирующее питание гидротерм за счет метеорных вод. Таблица 2. Содержание изотопов водорода и кислорода в термах Дагинских источников и грунтовых водах района Расчитав по Na-K-геотермометру возможную температуру глубинного водного резервуара, которая составляет в среднем для месторождения 93-116° С, возможно определить примерную глубину формирования гидротерм. Учитывая, что основным источником питания глубинных гидротерм являются холодные метеорные воды и, принимая среднюю для района геотермическую ступень 33.2 метра на 1°С (Штейн, 1962а), глубина формирования гидротерм может составлять 3-3.5 км. По данным, полученным при бурении нефтеразведочных скважин на севере Сахалина известно (Геология СССР, 1974; Штейн, 19626), что на глубине 2.5 км практически повсеместно встречаются термальные воды с температурой до 90° С. Это подтверждает возможность формирования глубинного резервуара Дагинских гидротерм на глубине более 3 км. Из имеющихся сведений предшествующих исследователей и полученных данных по химическому и изотопному составам гидротерм Дагинского месторождения можно сделать следующие выводы: 1. Гидротермы района формируются при инфильтрации метеорных вод на глубину более 3 км. Проникая на глубину, метеорные воды нагреваются до 93-116° С. 2. Нагретые глубинные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые гидротермы, поднимаясь к поверхности по разломам, взаимодействуют с породами коллектора, смешиваются с грунтовыми и морскими водами. В зависимости от степени смешения на поверхность выходят хлоридно-гидрокарбонатные натриевые термальные воды (Южный и Центральный участки Дагинского месторождения) и хлоридные натриевые термы (Северный участок). Координаты: 52.044958 143.092422 (требуют уточнения) Авторы фото Дмитрий Мельников, Beronika, mat_art, vladdos Источник Дагинское месторождение термоминеральных вод на севере о. Сахалин. Р.В. Жарков. Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск. Сборник материалов II Сахалинской молодёжной научной школы «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз», 4-10 июня 2007. Карта:

| ||